Sciame sismico ai Campi Flegrei, scoperto uno strato debole di crosta terreste

Un recente studio condotto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), pubblicato sulla rivista AGU Advances, ha rivelato la presenza di una zona fragile nella crosta terrestre sotto l...

Un recente studio condotto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), pubblicato sulla rivista AGU Advances, ha rivelato la presenza di una zona fragile nella crosta terrestre sotto la caldera dei Campi Flegrei. Quest’area vulcanica, tra le più attive e complesse d’Europa, continua a essere oggetto di analisi scientifiche approfondite per comprenderne il comportamento e i potenziali rischi.

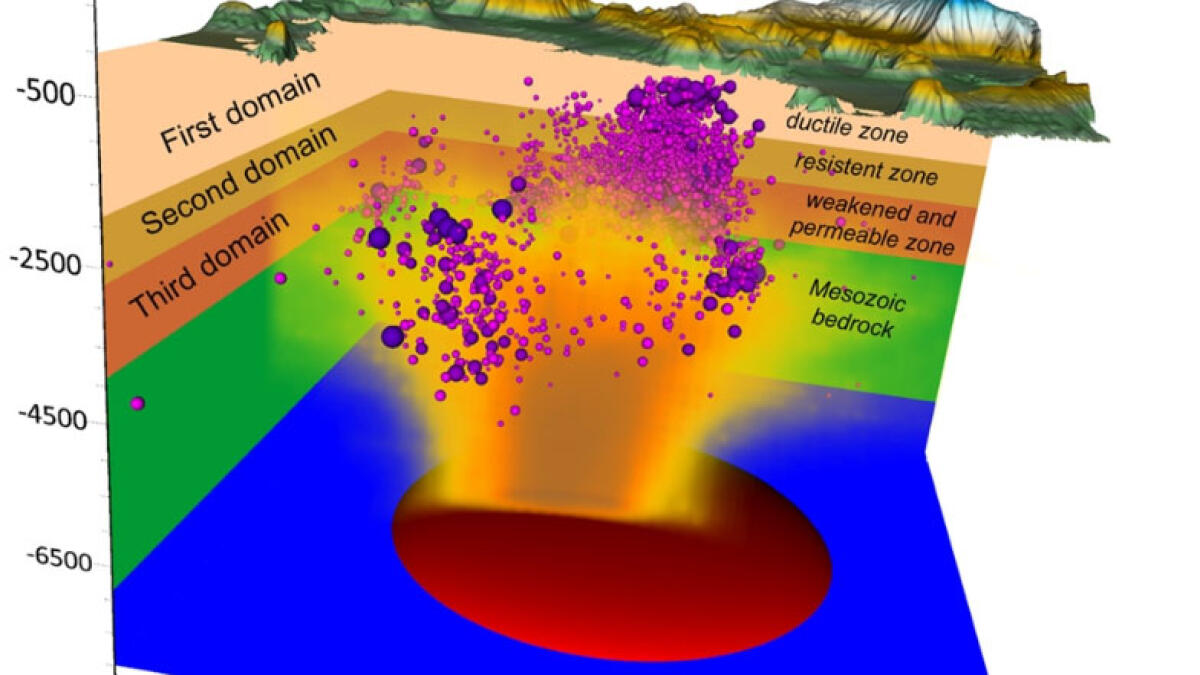

Una scoperta nel cuore della crostaSecondo quanto emerso dallo studio, il punto di debolezza si trova a una profondità compresa tra i 3 e i 4 chilometri. La sua individuazione potrebbe fornire una spiegazione ai fenomeni di sollevamento del suolo e all’attività sismica che ciclicamente interessano l’area flegrea. La ricerca è stata realizzata nell’ambito del progetto Love-CF, finanziato dall’INGV e sviluppato in collaborazione con l’Università di Grenoble Alpes e l’Università di Bologna.

Metodologie avanzate per studiare il sottosuolo

Gli scienziati hanno analizzato campioni rocciosi prelevati da un pozzo geotermico profondo circa 3 chilometri. Inoltre, grazie a tecniche tridimensionali ad alta risoluzione, è stato possibile osservare la struttura del sottosuolo fino a una profondità di 4 chilometri. I dati raccolti hanno permesso di identificare una transizione importante a circa 2,5-2,7 chilometri, dove la crosta terrestre mostra una porosità e una permeabilità superiori rispetto a quanto ipotizzato in precedenza.

Implicazioni geologiche e vulcanologiche

Come spiegato da Lucia Pappalardo, ricercatrice INGV e coautrice dello studio, l’indebolimento degli strati crostali facilita l’accumulo di fluidi magmatici. Questi fluidi, aumentando di volume e pressione, possono innescare deformazioni del suolo e attività sismica. A supporto di questa tesi, le simulazioni numeriche effettuate da Francesco Maccaferri, anch’egli ricercatore INGV, mostrano che durante le epoche eruttive passate numerose intrusioni magmatiche si sono arrestate proprio in questa zona fragile. Ciò avrebbe contribuito progressivamente ad accentuarne la debolezza.

Possibili scenari futuri

Va tuttavia sottolineato che, in presenza di grandi volumi di magma provenienti dal serbatoio profondo (circa 7-8 chilometri), la risalita potrebbe avvenire senza sosta intermedia nello strato indebolito. Secondo i ricercatori, questo tipo di dinamica potrebbe aver caratterizzato alcune eruzioni antiche e rappresenta una variabile da tenere in considerazione.

Mauro Antonio Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano (INGV-OV), precisa che la scoperta non modifica le previsioni a breve termine. Tuttavia, fornisce un contributo significativo alla comprensione del sistema vulcanico e alla capacità di interpretare i segnali premonitori di un'eventuale attività eruttiva.

L’importanza del monitoraggio continuo

La pubblicazione dello studio su Eos.org (https://eos.org/editor-highlights/deflected-dikes-perturb-the-plumbing-system

) rappresenta un importante riconoscimento per il valore scientifico della ricerca. La scoperta sottolinea, ancora una volta, l’importanza di uno studio continuo e multidisciplinare del sistema dei Campi Flegrei, volto a migliorare la sicurezza delle popolazioni esposte e la comprensione dei fenomeni vulcanici complessi.